Образцы письменного (графического) объяснения:

На (I (1) П → е) площадке, к (III Д → и) площади, в (II (2) П → и) планетарии и т. д.

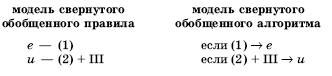

В дальнейшем, когда навыки применения обобщающих алгоритмов будут частично автоматизированы, учащиеся переводятся на более свернутые способы рассуждения. С этой целью вначале (совместно с учащимися) выявляем основные дифференцирующие признаки в каждом отдельном правиле и на их основе выводим свернутые (сокращенные) модели обобщенных правил и алгоритмов. Тогда они получают следующий вид:

Образцы сокращенной фиксации рассуждения: на площадке – (1) → е; в планетарии – (2) → и; к площади – III → и.

Надо подчеркнуть, что при такой методике построения и ввода правил и предписаний учащиеся легко переходят на свернутые способы обоснования орфограмм, так как материал вводится при самом активном их участии, в том числе и на основе осуществления переноса одних знаний и умений на другие. Поэтому при переходе на свернутые способы обоснования орфограмм они, как правило, сами (или при незначительной помощи учителя) устанавливают, что для существительных I и II склонения основным дифференцирующим признаком будет группа существительного (если существительное относится к 1-й группе, то надо писать – е, если ко 2-й —– и). Если же существительное относится к III склонению, то надо писать окончание – и. Итак, в первом случае наиболее информативным признаком будет группа (основная или разновидность), во втором – тип склонения.

Таким образом, в описанном варианте используется принципиально иной, новый подход к построению и описанию алгоритмических моделей, тесно связанных как со структурными моделями обобщенных правил, так и с образцами рассуждения.

Модели описанных выше алгоритмов носят, как нам представляется, универсальный характер, так как они адекватно отражают все структурные особенности правила, способа его применения и образца рассуждения. При этом все эти модели-формулы содержат в себе, в отличие от описанных выше моделей дихотомического и политомического алгоритмов, полный набор необходимых и достаточных признаков: склонение – группа (для I и II склонения) – падеж – окончание.

Кроме того, появляется возможность для более полного, опережающего обобщения материала. Можно, в частности, легко подключить и материал о правописании падежных окончаний существительных на– мя (типа время, бремя, семя и т. д.).

Вначале новый материал о названных существительных вводится в таблицу (рядом с графой о падежных окончаниях существительных III склонения, точно совпадающих с окончаниями существительных на– мя).

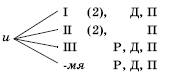

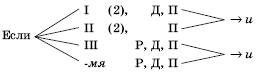

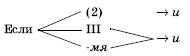

В результате присоединения указанных существительных получаем следующий вариант обобщенного правила и обобщенного алгоритма:

Обобщенное правило

(полный вариант)

Сокращенная запись

Обобщенный алгоритм

(полный вариант)

Сокращенная запись

Тогда образцы свернутых рассуждений и графической их фиксации, включающие все варианты написаний, приобретут следующий вид:

![]()

В дальнейшем, по мере укрепления орфографических навыков, особенно при закреплении и повторении материала, необходимость в устном обосновании и графической фиксации постепенно отпадает. При этом учитель сам должен наиболее точно определить тот этап, на котором уже можно переводить учащихся от фиксации (как полной, так и свернутой) на более высокую ступень самостоятельности.

Однако и в этом случае необходимо выдерживать определенную последовательность: вначале учащиеся могут только подчеркивать изученные орфограммы (как сигнал о том, что орфограммы замечены), после чего пишут без использования каких-либо средств фиксации.

Следует особо подчеркнуть, что ни на одном из указанных выше этапов тренировки задерживаться нельзя, как и нельзя забегать вперед, когда в условиях еще не окрепших умений и навыков предлагаются задания творческого характера, особенно связанные с работой по развитию речи учащихся. Главное здесь в том, что учитель заранее на основе графических моделей прогнозирует весь процесс формирования умений; он может контролировать его на каждом этапе тренировки и на этой основе своевременно реагировать на затруднения (или ошибки) отдельных учащихся, вести с ними индивидуальную работу.

Смотрите также

ПОСЛЕ МФЯ

Данная глава не совсем однородна по тематике, в ней речь пойдет о нескольких

сюжетах, обьединенных общими временными рамками: 1929-й и последующие годы. Будет

говориться об откликах на МФЯ в печат ...

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ О РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Исторические предпосылки психолингвистики)

В настоящей главе изложены основные этапы и направления изучения речевой деятельности

в мировой науке. Представленный ниже исторический анализ истории психолингвистики

в основном, касается европей ...