– А в безударном положении, в частности, в таких словах, как хороше

го, лиц. вой, вещ. вой?

(В безударном положении в этих частях слова пишется е.)

– Теперь давайте обратимся к гласным в корнях слов. Приведите примеры слов, где гласные после шипящих в корне стоят под ударением (ш. лковый, ж. лтый).

– Какой способ проверки подойдет к ударным гласным после шипящих в корнях слов?

(Проверка безударными гласными. Например: шёлковый – шелковистый, жёлтый – желтетъ; здесь происходит чередование ё—е, значит, под ударением надо писать ё.)

– А в безударном? (е).

– Сформулируйте теперь полностью обобщенное правило для обеих частей речи – существительных и прилагательных.

(В корнях имен прилагательных, как и у существительных, после шипящих под ударением пишется ё, без ударения – е.)

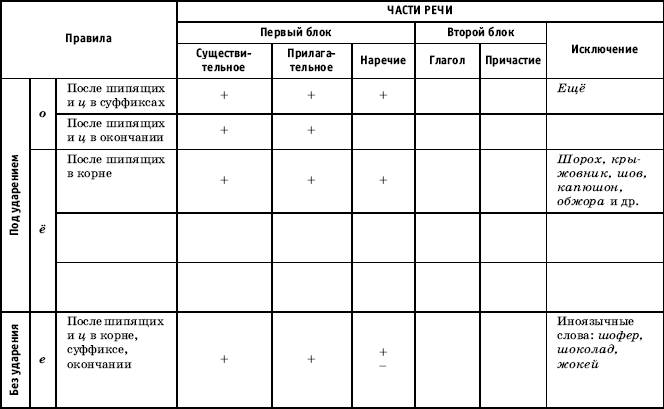

Заполняются соответствующие графы структурной таблицы.

При переходе к наречию учитель создает проблемную ситуацию:

– А теперь обратите внимание на таблицу. В первом блоке правил у нас осталось еще наречие. Можно ли предположить, что и здесь будут полностью действовать все те же правила, которые мы с вами рассмотрели?

(Выясняется, что оно будет распространяться лишь на правописание корня и суффикса, так как наречие окончаний не имеет.)

– Какой же вывод мы можем сделать из всего сказанного?

(Гласные после шипящих у существительных, прилагательных и наречий в целом подчиняются одному общему правилу правописания букв о—ё(е) под ударением и без ударения. Это правило можно сформулировать так. В корнях имен существительных, прилагательных и наречий после шипящих под ударением пишется ё, без ударения – е. (Кроме слов-исключений.) В окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных, а также в суффиксах наречий после шипящих под ударением пишется о, без ударения – е (исключение: ещё).)

К концу урока таблица приобретает следующий вид:

На этом завершается заполнение первого блока таблицы.

Третий этап урока

– применение правил.

Задача данного этапа урока состоит в усвоении алгоритмического хода рассуждения, который будет фиксироваться с помощью графических средств.

Схему алгоритмического предписания и в этом случае мы не даем, так как характер орфографического материала позволяет зафиксировать графически все правила и использовать эти модели для построения образцов рассуждения (устного и письменного). Таким образом, последовательность действий в процессе мотивировки написаний усваивается одновременно формулами правил, которые затем используются как база для построения способов их применения. В сущности, графические средства уже сами по себе обеспечивают практическое усвоение следующих умственных действий, составляющих содержание алгоритмического предписания.

Вот как выглядели в нашем варианте образцы устного и письменного обоснования орфограмм:

1) Устно:

ш…лк – существительное, гласная после шипящего в корне, под ударением, следовательно, пишем ё.

Графически:

ш… лк – ё.

2) Устно:

ш́…рох – существительное, гласная после шипящего находится в корне, под ударением, слово-исключение, следовательно, пишем о.

Графически:

ш́…рох – исключение – о.

3) Устно:

щ… ка́ – существительное, гласная в корне, без ударения, пишем е.

Графически:

щ…ка́ – > е.

4) Устно:

больш́.й – прилагательное, гласная в окончании, под ударением, пишем о.

Графически:

больш́.й – о.

В этом фрагменте урока мы показали лишь этап ввода обобщенных правил и способов их применения. В дальнейшем эта часть материала закрепляется в соответствии с изложенной ранее системой формирования обобщенных знаний.

Покажем далее, как строилась работа по изучению второго блока теоретического материала по данной теме. УРОК 2

Буквы о—е(ё) в глаголах и причастиях Цели урока:

– расширение и углубление обобщенных знаний об употреблении о —е(ё) после шипящих в разных частях речи (включая глагол и причастие);

– усвоение алгоритмических образцов рассуждения;

Смотрите также

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное

нашими предшественниками!» – призывал в одной из своих статей замечательный знаток

и мастер языка Иван Серге ...

ТЫ И ТВОЕ ИМЯ

Нет меж живущих людей, да не может и быть, безымянных:

В первый же миг по рождении каждый, убогий и знатный,

Имя, как сладостный дар, от родимых своих получает… ...

По всем правилам орфоэпического искусства

Не пугайтесь этого не знакомого вам термина: орфоэпией называют учение

о нормативном произношении звуков данного языка, совокупность правил устной речи,

устанавливающих единообразие литерату ...